1 抗药性产生的原因及危害

随着耕作方式的变化、作物产量额增加、气候变暖等原因,病虫害危害明显上升,发生面积不断扩大,发生程度逐年加重,防治面积和次数也逐年增加。据初步统计,我国病虫害年均发生面积达70多亿亩次,年均防治面积90多亿亩次,造成的农作物产量损失约合人民币600亿元。

当前化学防治技术仍是有效控制病虫危害、保障粮食丰收的重要措施。但由于我国一家一户种植模式,农民盲目用药、过量用药现象严重,病虫害抗药性水平快速上升。

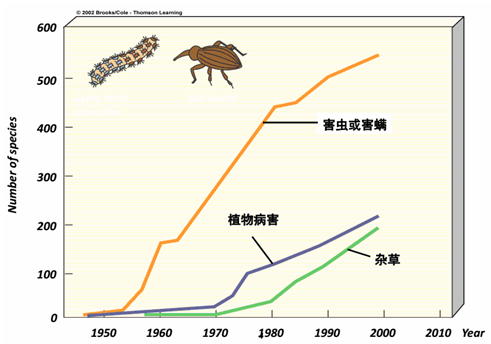

据初步统计,我国已有80多种重要农业有害生物对农药产生了抗性,其中害虫(螨)超过37种,植物病原菌21种,杂草25种。按作物分,粮食作物:害虫13种,病害6种;棉花:害虫5种;蔬菜:害虫10种,病害5种;果树:害虫2种,病害8种;储粮:害虫6种。

图1 世界有害生物抗性种类数量趋势

1.1 化学药剂发展面临病虫抗药性的严重挑战

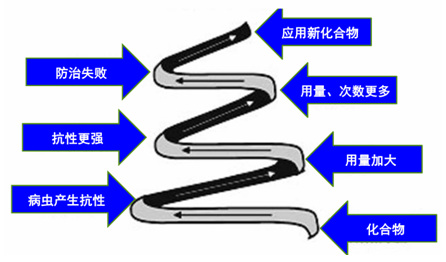

由于药剂的多次使用、过量使用及不当使用等,导致有害生物对药剂产生抗药性。从分子角度看,造成抗性的原因是,化合物与靶标位点的相互作用被损坏,进而导致药效丧失。

图2 农药应用螺旋图

表1 1908—2011年全球对各种杀虫剂产生抗性事例的报道数

|

类别 |

报道产生抗性的事例数 |

|

有机磷类 |

3,357 |

|

拟除虫菊酯类、滴滴涕 |

3,077 |

|

有机氯类 |

1,481 |

|

其他结构类 |

715 |

|

氨基甲酸酯类 |

704 |

|

新烟碱类 |

346 |

|

氯化苦 |

83 |

|

杀螨剂类鱼藤酮 |

78 |

|

苏云金杆菌 |

77 |

|

多杀霉素 |

74 |

|

氟虫腈及苯基吡唑类 |

73 |

1.2 抗性发展速度超过了新药剂开发速度

1992年才上市的以吡虫啉为首的新烟碱类杀虫剂,短短20年就有346例有关抗性的报道,并主要集中在稻褐飞虱、烟粉虱2类害虫上;2008年上市的氯虫苯甲酰胺、氟苯虫酰胺,2011年在蔬菜害虫小菜蛾上发现了严重的抗性,2012年在水稻二化螟上发现抗性产生。由此可见,抗性问题已成为农药的最大敌手之一。

1.3 抗药性产生危害

有害生物产生抗药性的结果,损失是惊人的,甚至可使农作物颗粒无收,使产品的产量与品质下降、成本增加。

90年代初,由于棉铃虫对菊酯类农药产生高水平抗药性,造成防治困难,严重影响了棉花生产,打击了农民种植棉花的积极性。90年代中期,由于大面积连续使用杀虫双、杀虫单防治二化螟,其抗性迅速上升,在江苏、浙江等省大部分稻区产生了高水平抗性,导致二化螟防治次数增加到3~4次。

由于大面积连续使用吡虫啉防治水稻褐飞虱,其抗性迅速上升,达到高抗至极高抗水平,2005年褐飞虱大暴发成灾,农户使用吡虫啉失效,导致水稻大面积冒穿。褐飞虱大暴发是由抗药性引起再猖獗的典型实例。

2 抗药性发展现状

全国来看,从北向南、从西向东,抗性呈现增加趋势。

2.1 水稻害虫抗药性现状

2.1.1 褐飞虱

褐飞虱对吡虫啉、噻嗪酮已产生高水平抗性,抗性倍数都在100倍以上,建议暂停使用;对吡蚜酮、噻虫嗪处于中等水平抗性,建议与其他不同作用机理药剂轮换使用。

表2 褐飞虱对吡虫啉抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

福建永安 |

10.584(4.506~16.552) |

132.3 |

|

浙江嘉兴 |

19.196(12.840~25.756) |

240.0 |

|

浙江金华 |

29.795(8.528~54.294) |

372.4 |

|

江苏丹阳 |

33.212(22.112~43.430) |

415.2 |

|

福建福清 |

40.956(27.625~61.211) |

512.0 |

|

湖北孝感 |

46.686(33.146~62.598) |

583.6 |

|

江西泰和 |

47.217(29.133~130.406) |

590.2 |

|

江苏盐城 |

53.905(38.638~70.453) |

673.8 |

|

安徽庐江 |

71.700(51.342~98.534) |

896.3 |

|

上海金山 |

129.242(84.803~235.861) |

1,615.5 |

表3 褐飞虱对噻虫嗪抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

江苏盐城 |

3.095(2.199~4.116) |

28.1 |

|

福建福清 |

4.150(2.758~5.835) |

37.7 |

|

福建永安 |

4.289(2.724~5.973) |

39.0 |

|

上海金山 |

5.922(3.927~10.912) |

53.8 |

|

安徽庐江 |

6.585(4.819~8.905) |

59.9 |

|

浙江金华 |

6.946(3.958~11.130) |

63.2 |

|

江苏丹阳 |

7.343(4.846~11.998) |

66.8 |

|

江苏高淳 |

9.135(6.702~11.818) |

83.1 |

|

江西上高 |

9.250(6.273~12.826) |

84.1 |

|

江西泰和 |

10.006(6.683~15.930) |

91.0 |

表4 褐飞虱对烯啶虫胺抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

福建永安 |

0.229(0.039~0.440) |

0.5 |

|

湖北孝感 |

0.358(0.265~1.509) |

0.8 |

|

浙江金华 |

0.456(0.267~0.657) |

1.0 |

|

浙江嘉兴 |

0.597(0.172~0.981) |

1.3 |

|

江苏高淳 |

0.680(0.527~0.874) |

1.5 |

|

江西泰和 |

0.810(0.531~1.178) |

1.7 |

|

上海金山 |

1.357(1.011~1.760) |

2.9 |

|

江苏丹阳 |

1.632(1.023~3.569) |

3.5 |

|

安徽庐江 |

2.477(1.709~4.135) |

5.3 |

表5 我国褐飞虱对吡虫啉的抗药性情况

|

采集地点 |

抗性水平 |

参考文献 |

|

江苏 |

高水平抗性 |

Xiaolei Zhang, 2014;Garrood,2015 |

|

广东 |

高水平抗性 |

邵振润,2011;Xiaolei Zhang,2014 |

|

浙江 |

高水平抗性 |

王鹏,2013;Xiaolei Zhang,2014 |

|

湖北 |

高水平抗性 |

Xiaolei Zhang,2014;Garrood,2015 |

|

江西 |

高水平抗性 |

王鹏,2013;Garrood,2015 |

|

海南 |

高水平抗性 |

甯佐苹,2011 |

|

湖南 |

高水平抗性 |

凌炎,2011;邵振润,2011 |

|

贵州 |

高水平抗性 |

凌炎,2011 |

|

广西 |

高水平抗性 |

Xiaolei Zhang,2014;Garrood,2015 |

|

福建 |

高水平抗性 |

Yanhua Wang,2008;王鹏,2013 |

|

安徽 |

高水平抗性 |

Yanhua Wang,2008;王鹏,2013 |

|

上海 |

高水平抗性 |

王鹏,2013 |

表6 我国褐飞虱对噻虫嗪的抗药性情况

|

采集地点 |

抗性水平 |

参考文献 |

|

江苏 |

低、中抗 |

王鹏,2013;Xiaolei Zhang,2014 |

|

湖北 |

低抗、中抗 |

王鹏,2013;Xiaolei Zhang,2014 |

|

江西 |

低、中抗 |

甯佐苹,2011;王鹏,2013 |

|

海南 |

低抗 |

王彦华,2008;甯佐苹,2011 |

|

浙江 |

中抗 |

王鹏,2013; Xiaolei Zhang,2014 |

|

安徽 |

低、中抗 |

Yanhua Wang,2008; 王鹏,2013 |

|

福建 |

低、中抗 |

Yanhua Wang,2008; 王鹏,2013 |

|

广西 |

中抗 |

王鹏,2013;Xiaolei Zhang,2014 |

|

广东 |

中抗 |

赵兴华,2012;Xiaolei Zhang,2014 |

|

上海 |

中抗 |

王鹏,2013 |

表7 褐飞虱对噻嗪酮抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

安徽潜山 |

11.688(7.552~16.124) |

167.0 |

|

福建永安 |

12.589(7.757~17.224) |

179.8 |

|

江西上高 |

14.057(4.994~39.978) |

200.8 |

|

江西泰和 |

16.677(9.060~30.828) |

238.2 |

|

江苏高淳 |

21.356(13.689~35.021) |

305.1 |

|

上海金山 |

22.843(12.619~52.867) |

326.3 |

|

安徽庐江 |

25.504(15.001~54.203) |

364.4 |

|

江苏南通 |

26.853(17.732~49.426) |

383.6 |

|

江苏盐城 |

27.263(19.749~41.963) |

389.5 |

|

福建福清 |

27.732(12.479~78.849) |

396.2 |

|

江苏丹阳 |

34.932(23.738~66.676) |

499.0 |

表8 我国褐飞虱对噻嗪酮的抗药性情况

|

采集地点 |

抗性水平 |

参考文献 |

|

江苏 |

中、高抗 |

王鹏,2013;Xiaolei Zhang,2014 |

|

湖北 |

中抗、高抗 |

王鹏,2013;Xiaolei Zhang,2014 |

|

福建 |

中抗 |

甯佐苹,2011;王鹏,2013 |

|

海南 |

中抗、高抗 |

甯佐苹,2011 |

|

浙江 |

中、高抗 |

王鹏,2013;Xiaolei Zhang,2014 |

|

安徽 |

中抗 |

甯佐苹,2011;王鹏,2013 |

|

广西 |

中抗、高抗 |

王鹏,2013;Xiaolei Zhang,2014 |

|

湖南 |

中抗 |

凌炎,2011;邵振润,2011 |

|

江西 |

中、高抗 |

凌炎,2011;王鹏,2013 |

|

云南 |

中抗 |

凌炎,2011 |

|

广东 |

中抗、高抗 |

赵兴华,2010;Xiaolei Zhang,2014 |

表9 褐飞虱对吡蚜酮抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

福建永安 |

120.662(43.436~189.603) |

47.0 |

|

上海金山 |

123.280(74.346~173.719) |

48.0 |

|

安徽庐江 |

155.663(39.663~309.734) |

60.6 |

|

江西泰和 |

186.310(103.062~285.094) |

72.5 |

|

安徽潜山 |

212.001(114.446~330.680) |

82.5 |

|

江西上高 |

237.236(123.831~393.583) |

92.3 |

|

浙江金华 |

314.969(217.820~407.410) |

122.6 |

|

江苏高淳 |

400.315(103.349~225.779) |

155.8 |

|

江苏丹阳 |

624.997(354.821~1,266.229) |

243.2 |

2.1.2 白背飞虱

白背飞虱对噻嗪酮产生中等至高水平抗性,建议暂停使用;对吡蚜酮处于低至中等水平抗性;对新烟碱类药剂吡虫啉、噻虫嗪还处于敏感至低水平抗性状态。

表10 白背飞虱对噻嗪酮抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

江西泰和 |

0.812(0.570~1.065) |

18.4 |

|

云南曲靖 |

0.868(0.599~1.142) |

19.7 |

|

安徽庐江 |

0.916(0.640~1.214) |

20.8 |

|

四川叙永 |

1.711(1.245~2.280) |

38.9 |

|

江苏盐城 |

1.793(1.425~2.274) |

40.8 |

|

江苏高淳 |

2.758(1.921~3.733) |

62.3 |

|

浙江金华 |

5.925(4.217~7.900) |

134.6 |

|

浙江嘉兴 |

9.408(6.415~13.397) |

213.9 |

表11 白背飞虱对吡虫啉抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

浙江金华 |

0.295(0.225~0.381) |

2.7 |

|

安徽庐江 |

0.292(0.203~0.395) |

2.7 |

|

浙江嘉兴 |

0.318(0.223~0.444) |

2.9 |

|

云南曲靖 |

0.363(0.260~0.473) |

3.3 |

|

四川叙永 |

0.399(0.302~0.510) |

3.7 |

|

江西泰和 |

0.455(0.331~0.592) |

4.2 |

|

江苏高淳 |

0.469(0.329~0.630) |

4.3 |

|

江苏盐城 |

0.483(0.364~0.642) |

4.4 |

表12 白背飞虱对噻虫嗪抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

浙江金华 |

0.295(0.225~0.381) |

2.7 |

|

安徽庐江 |

0.292(0.203~0.395) |

2.7 |

|

浙江嘉兴 |

0.318(0.223~0.444) |

2.9 |

|

云南曲靖 |

0.363(0.260~0.473) |

3.3 |

|

四川叙永 |

0.399(0.302~0.510) |

3.7 |

|

江西泰和 |

0.455(0.331~0.592) |

4.2 |

|

江苏高淳 |

0.469(0.329~0.630) |

4.3 |

|

江苏盐城 |

0.483(0.364~0.642) |

4.4 |

2.1.3 二化螟

80年代开始测定,90年代以前很少报道水稻二化螟产生显著的抗药性。

二化螟对杀虫剂抗性分布具有明显的地区性;对三唑磷、毒死蜱等有机磷类药剂已产生中等至高水平抗性;对氯虫苯甲酰胺、氟苯虫酰胺等双酰胺类药剂产生低至中等水平抗性(浙江、江西、湖南)。

表13 二化螟对三唑磷抗性监测结果(2014)

|

种群 |

95%置信限(ng/头) |

抗性倍数 |

|

江苏仪征 |

4.384~7.536 |

0.9 |

|

山东临沂 |

6.497~10.584 |

1.3 |

|

浙江象山 |

62.993~109.520 |

13.7 |

|

安徽庐江 |

268.948~418.459 |

54.1 |

|

江西上高 |

345.749~599.384 |

74.7 |

|

浙江金华 |

965.032~1,750.025 |

209.9 |

|

湖南东安 |

1,050.039~1,692.632 |

216.8 |

表14 二化螟对毒死蜱抗性监测结果(2014)

|

种群 |

95%置信限(ng/头) |

抗性倍数 |

|

江苏仪征 |

7.771~12.715 |

1.2 |

|

安徽潜山 |

22.074~42.694 |

3.5 |

|

山东临沂 |

23.567~39.835 |

3.6 |

|

安徽庐江 |

34.686~62.548 |

5.7 |

|

浙江金华 |

72.476~126.725 |

11.3 |

|

江西上高 |

77.498~128.145 |

12.0 |

|

浙江余姚 |

81.781~132.219 |

12.3 |

|

湖南东安 |

419.241~806.187 |

67.6 |

表15 二化螟对氯虫苯甲酰胺抗性监测结果(2014)

|

种群 |

95%置信限(ng/头) |

抗性倍数 |

|

江苏仪征 |

7.771~12.715 |

1.2 |

|

安徽潜山 |

22.074~42.694 |

3.5 |

|

山东临沂 |

23.567~39.835 |

3.6 |

|

安徽庐江 |

34.686~62.548 |

5.7 |

|

浙江金华 |

72.476~126.725 |

11.3 |

|

江西上高 |

77.498~128.145 |

12.0 |

|

浙江余姚 |

81.781~132.219 |

12.3 |

|

湖南东安 |

419.241~806.187 |

67.6 |

表16 二化螟对氟苯虫酰胺抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

浙江余姚 |

3.919 |

42.6 |

|

江西南城 |

1.694 |

18.4 |

|

浙江象山 |

1.305 |

14.2 |

|

安徽潜山 |

0.828 |

9.0 |

|

安徽庐江 |

0.659 |

7.2 |

|

湖南攸县 |

0.615 |

6.7 |

2.2 小麦病虫抗药性现状

2.2.1 麦长管蚜

麦长管蚜种群对田间常用药剂抗蚜威、吡虫啉、氧乐果、溴氰菊酯、高效氯氰菊酯均处于敏感状态。

2.2.2 禾谷缢管蚜

禾谷缢管蚜对药剂的敏感度在不同地点种群间的变异比麦长管蚜要大。对新烟碱类药剂吡虫啉,2014年监测到河南西华、江苏扬州市邗江区种群产生低至中等水平抗性(抗性倍数分别为10、6.8倍);对拟除虫菊酯类药剂溴氰菊酯、高效氯氰菊酯,2014年监测到山西运城盐湖种群产生高水平抗性(药剂浓度10,000 ppm,死亡率都在25%左右),山东、河南部分地区产生低水平抗性(抗性倍数5.1~8.0倍)。

2.2.3 赤霉病对多菌灵抗性

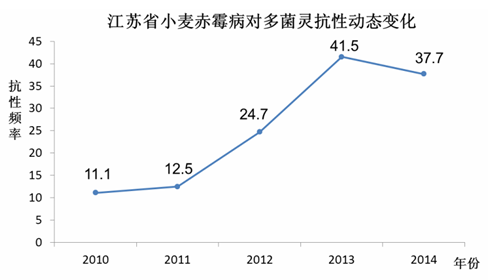

2014年,从江苏、安徽、山东、河南、山西、湖北等6省采集的小麦病穗上随机分离纯化共得到5,138个菌株。经抗药性检测,共有1,644个抗性菌株,其中,江苏省1,620株为中等水平抗性菌株,11株为高水平抗性菌株,抗性频率为37.7%;安徽省13株均为中等水平抗性菌株,抗性频率为16.3%。

抗性监测结果表明,与2013年相比江苏省的抗性菌株频率略有下降,从41.5%下降到37.7%,但首次出现了高水平抗性菌株;安徽省抗性频率上升很快,从9.8%上升到16.3%。

图3 江苏省小麦赤霉病对多菌灵抗性动态变化

2.3 蔬菜害虫抗药性现状

相比北方蔬菜产区,南方蔬菜产区田间害虫对常用药剂抗性上升更快,呈现南重北轻的特点。

2.3.1 小菜蛾

小菜蛾对阿维菌素、高效氯氰菊酯都已产生高水平抗性,抗性倍数都在100倍以上;对氯虫苯甲酰胺、多杀霉素、溴虫腈、茚虫威处于中等至高水平抗性。

表17 小菜蛾对阿维菌素抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

湖北宜昌 |

14.77 |

738.38 |

|

湖南长沙 |

2.06 |

103.00 |

|

云南通海 |

11.34 |

566.75 |

|

云南弥渡 |

13.06 |

652.75 |

|

广西柳州 |

2.26 |

113.20 |

|

海南三亚 |

66.57 |

3,328.00 |

表18 小菜蛾对高效氯氰菊酯抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

浙江温州 |

729.41 |

205.47 |

|

河南洛阳 |

1,191.96 |

335.76 |

|

湖南长沙 |

583.77 |

164.44 |

|

云南通海 |

3,073.98 |

865.91 |

|

云南弥渡 |

3,616.35 |

1,018.69 |

|

广州石井 |

1,161.75 |

372.25 |

|

广西柳州 |

780.39 |

219.83 |

|

海南三亚 |

1,690.2 |

476.00 |

表19 小菜蛾对氯虫苯甲酰胺抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

湖北宜昌 |

0.47 |

2.05 |

|

河南洛阳 |

1.13 |

4.92 |

|

云南弥渡 |

1.46 |

6.44 |

|

浙江温州 |

2.55 |

11.00 |

|

上海 |

5.28 |

22.76 |

|

湖南长沙 |

5.12 |

22.28 |

|

广州石井 |

13.78 |

59.93 |

|

云南通海 |

14.24 |

62.99 |

|

海南三亚 |

66.38 |

286.00 |

表20 小菜蛾对多杀霉素抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

河北张家口 |

0.04 |

3.20 |

|

湖北宜昌 |

1.46 |

12.19 |

|

河南洛阳 |

1.97 |

16.44 |

|

浙江温州 |

3.73 |

31.08 |

|

湖南长沙 |

4.16 |

34.68 |

|

云南通海 |

6.60 |

55.01 |

|

海南三亚 |

4.89 |

55.00 |

|

广州石井 |

7.82 |

65.17 |

|

云南弥渡 |

11.82 |

98.51 |

2.3.2 甜菜夜蛾

甜菜夜蛾对氯虫苯甲酰胺产生中等水平抗性。

表21 甜菜夜蛾对氯虫苯甲酰胺抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

武汉黄陂 |

0.5786 |

7.3 |

|

广州白云 |

2.1666 |

27.3 |

|

上海奉贤 |

1.1613 |

14.6 |

|

上海崇明 |

1.4552 |

18.4 |

2.3.3 烟粉虱

烟粉虱对溴氰虫酰胺、螺虫乙酯抗性已发展到中等水平。

表22 烟粉虱对溴氰虫酰胺抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

山东济阳 |

0.046(0.034~0.062) |

3.54 |

|

山西运城 |

0.035(0.022~0.055) |

2.69 |

|

北京海淀 |

0.15(0.12~0.18) |

11.54 |

|

湖南长沙 |

0.46(0.32~0.65) |

35.38 |

|

湖北武汉 |

0.53(0.35~0.80) |

40.77 |

表23 烟粉虱对螺虫乙酯抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

北京海淀 |

0.036(0.029~0.045) |

4.80 |

|

山东济阳 |

0.034(0.026~0.045) |

4.53 |

|

山西运城 |

0.063(0.037~0.110) |

8.40 |

|

湖北武汉 |

0.270(0.200~0.360) |

36.00 |

|

湖南长沙 |

0.300(0.220~0.410) |

40.00 |

2.4 棉花害虫

2.4.1 棉铃虫

棉铃虫对高效氯氟氰菊酯已产生中等水平以上抗性,抗性倍数都在20倍以上。

表24 棉铃虫对高效氯氟氰菊酯抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

河北邱县 |

56.0786 |

40.7 |

|

河北沧县 |

84.1458 |

61.0 |

|

河南安阳 |

31.0269 |

22.5 |

|

河南西华 |

29.5324 |

21.4 |

|

山东阳谷 |

58.2856 |

42.3 |

|

山东夏津 |

33.1519 |

24.0 |

2.4.2 棉蚜

棉蚜对吡虫啉、高效氯氰菊酯均处于高水平抗性,有些地区抗性倍数达到了数千至数万倍;对氧乐果处于中等水平以上抗性。

表25 棉蚜对吡虫啉抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

安徽萧县 |

54.887 |

1,097.74 |

|

河南郑州 |

110.381 |

2,207.62 |

|

湖北襄阳 |

109.967 |

2,199.34 |

|

江苏东台 |

6.097 |

121.94 |

|

山东滨州 |

109.432 |

2,188.64 |

|

新疆沙湾 |

14.575 |

291.5 |

表26 棉蚜对高效氯氰菊酯抗性监测结果(2014)

|

种群 |

LC50(mg a.i./L) |

抗性倍数 |

|

安徽萧县 |

8,561.363 |

32,928.31923 |

|

河南郑州 |

3,112.358 |

11,970.60769 |

|

湖北襄阳 |

3,647.385 |

14,028.40385 |

|

江苏东台 |

2,026.276 |

7,793.369231 |

|

山东滨州 |

5,104.75 |

19,633.65385 |

|

山西运城 |

2,995.474 |

11,521.05385 |

|

新疆沙湾 |

3,202.172 |

12,316.04615 |

3 抗药性治理措施

病虫抗性治理是一项需要多部门、多学科相互配合的、复杂的系统工程,要充分整合各方面的资源力量,协同攻关。如组建病虫抗药性监测网络,成立抗性治理技术咨询专家组,推进抗性监测信息的标准化,开展综合性抗药性治理等。

3.1 组建病虫抗药性监测网络

通过实施“植保工程”等项目,我国已成立了以中国农业大学、南京农业大学为主的农业有害生物抗性监测中心和遍布全国各地的抗药性监测站(点)80个。

每年采取统一的标准,重点针对关键区域、主要作物、重大病虫、关键农药品种进行抗性监测,摸清了一批重大病虫抗药性发生水平和变化规律,并在此基础上提出了科学用药的意见,指导各地轮换用药,控制和延缓抗药性的发展。

3.2 成立抗性治理技术咨询专家组

为了加强农业病虫害抗药性监测与风险评估,由农业部全国农业技术推广服务中心牵头,组织来自科研、教学、推广、管理等单位技术专家,成立了全国农业有害生物抗性风险评估与对策专家组,对农作物病虫草鼠的抗性监测和风险评估进行系统研究,提供参谋咨询作用。

3.3 推进抗性监测信息的标准化

努力推进我国重大病虫害抗性监测技术规范化和标准化,制定、完善重大病虫害抗性监测方法,汇编抗性监测技术方法和毒力基线,与有关科研、教学单位合作制定一批重大病虫害抗性监测技术规程。

3.4 开展综合性抗药性治理

维持防治措施的多样化!维持药剂品种的多样化!

抗性治理主要采取“以综合防治为基础,以抗性动态监测为指导,以科学合理用药为重点”的原则。在高抗地区建立抗药性综合治理示范区,组装、集成以科学轮换用药为主,综合防治技术为辅的抗药性综合治理技术模式,并将成功的经验加以推广。

科学用药原则包括:

一是坚持合理用药原则。一方面要注意按防治指标用药,不要见虫就打药;另一方面要根据农药的作用机理,选择在防治适期施用。吡蚜酮内吸活性高、持效期长,则宜在当地稻飞虱主害代使用。

二是交替用药原则。按作用机理实施分类用药,上、下代之间或前、后两次用药之间选用无交互抗性或者不同作用机理的药剂进行交替轮换使用,避免连续单一使用某种农药。任一作用机理的农药对有害生物的选择压都是最小的,阻止和延缓了有害生物对农药的抗药性进化,或者帮助已经产生抗药性的害虫恢复其敏感性。

三是限制用药原则。为了延缓病虫害抗药性的发展,对新颖、高效的药剂品种在一个作物生长期内限制其使用次数(预防性抗药性治理措施)。如氯虫苯甲酰胺主要用于防治当地稻纵卷叶螟和二化螟的主害代,建议水稻每生长季限制使用1次。

四是暂停用药原则。在制定防控用药技术方案时,根据抗性治理原则和农业部已有的规定,对害虫已产生高水平抗性(抗性倍数>100倍)的药剂和具有交互抗性的药剂必须暂停使用(治疗性抗性治理措施)。如不宜用吡虫啉、噻嗪酮防治稻褐飞虱;在浙江、湖南等地区暂停使用三唑磷防治二化螟。

五是实施综合解决方案。要突出重点,抓住主要病虫,全生育期统一考虑用药,以降低用药成本,减少农药使用量,延缓病虫害抗性上升。

(本刊整理自张帅在柳州召开的“第八届中国农药高层论坛”上的报告)